新華社西寧7月12日電 第二十四屆環大美青海國際公路自行車賽(以下簡稱環青賽)正如火如荼進行,這場國際賽事不僅是一場體育競技的盛宴,更成為青海展示高原生態保護、文旅融合與鄉村振興的重要窗口。

從金色油菜花海到雪山草原,從非遺展示到牧民馬隊助威的壯美場景,環青賽以車輪為筆,勾勒出一幅高原生態與人文交相輝映的新畫卷。

海拔高 賽道險 風光奇

隨著一聲鳴槍,本屆環青賽6日在高原古城西寧開賽。賽事歷時8天,總賽程1400公里,途經西寧、海東、海南、海北四個市州10個區縣,融合平路競速、山地爬坡、丘陵越野等多種類型,平均海拔3000米,最高海拔達3869米。

這是一場在雪域高原展開的速度與激情的較量。來自11個國家和地區的22支頂尖車隊、154名優秀車手,在“爬坡大考”中展現力量,在逆風挑戰中磨礪意志,在雪山征途中超越自我。

歷經24年磨礪,從首屆賽事的2.5級,到升級為亞洲頂級公路自行車賽事,再到如今成為國際自盟職業系列賽,環青賽穩步前行。

青海省省長羅東川在開幕式致辭中表示,環青賽以高海拔、險賽道、奇風光的獨特魅力,躋身全球最具挑戰性和觀賞性的公路自行車賽事行列。環青賽已成為引領中國自行車運動發展的標桿賽事,成為展示美麗中國與體育強國建設的精彩窗口,更展現了青海高原各族兒女開放包容、奮勇爭先的時代風貌。

國際自行車聯盟主席大衛·拉帕爾蒂安表示,環青賽自2002年舉辦以來,以挑戰性和高海拔聞名,一直是國際自盟賽事的重要組成部分。

環青賽道見證車手追夢之路,賽場亦是戰場。對高原車手李自森來說,他的心中有團火焰為自行車運動而燃燒。

從家鄉云南到異鄉青海,從高原到更高的高原,曾經的倔強變成執著,騎上車,他就像戰士,用刻苦磨礪出劍鋒。

李自森的老家在云南會澤。2012年初中畢業后,他來到昆明市體校,接觸到自行車運動。2013年,李自森轉戰至青海多巴國家高原體育訓練基地進行自行車訓練,開啟全新旅程。

多巴基地-日月山-西海鎮-青海湖的訓練道路,李自森不知跑了多少回。往后的多屆環青賽,他曾多次站上領獎臺,贏得象征“亞洲最佳車手”的藍衫。如今,這位27歲的老將依舊征戰在環青賽賽場。

憑借良好的身體條件和刻苦訓練,李自森在國內外自行車賽事中嶄露頭角。“一個個榮譽給我增添了信心,讓我對今年的賽事充滿期待。”

那件如高原天空般純凈、如青海湖般透亮的藍色領騎衫,終究成就了這位高原車手的夢想。

激情與生態同框:綠色賽事見證江源守護決心

三江源頭山川競秀、萬物共生,祁連山下草木蔥蘢、鹿鳴呦呦,青海湖畔碧波蕩漾、魚鷗翔集……

青海是長江、黃河、瀾滄江的發源地,作為“中華水塔”,青海正全力打造國際生態文明高地。環青賽,是展示青海生態文明建設的“綠色名片”,本屆賽事途經互助十二盤、如畫的卓爾山、遼闊的金銀灘,讓人們體驗著人與自然和諧共生的青海實踐。

“環青賽見證了青海守護好綠色江源的決心,但更重要的意義是,通過綠色運動方式,組委會向外界傳遞保護三江源、青海湖乃至沿線生態環境的強烈信號,這是賽事的使命所在,也是眾望所歸。”青海省體育局相關負責人說。

本屆賽事經過的海北藏族自治州門源、祁連縣都是祁連山國家公園青海片區的重要組成部分,看到賽道旁巍峨的崗什卡雪峰和成片的油菜花海,李寧之星車隊的瑞士籍車手佩洛德·西蒙說:“這里的花海讓我想起了自己的家鄉,青海是一個浪漫的地方。”

自2017年試點建設以來,該國家公園植被生態質量提高15.27%,60.17%的退化草地得到有效恢復,水源涵養能力和水文徑流量明顯提升,植被固定二氧化碳量和釋放氧氣量分別增加19.01%和20.34%。

每年5月至8月是青海湖湟魚(學名裸鯉)洄游的季節,成千上萬尾湟魚一路逆流而上,前往青海湖重要補給河流——沙柳河、布哈河、泉吉河等淡水河產卵,形成“半河清水半河魚”的奇特景觀。

10日,記者隨比賽隊伍到達剛察縣,當地正迎來湟魚洄游高峰期。洄游途中,湟魚不僅要經歷逆流而上的艱辛,還面臨著被棕頭鷗、鸕鶿和其他食魚鳥類捕食的危險。天氣變化、斷流擱淺等風險也難以避免。為延續后代,這場“追尋生命的旅程”從未因艱險而間斷。

青海湖畔,車手們在高原馳騁的背影體現著競技體育之美。湟魚逆流而上,車手逆風而行,體育和生態的故事,在大湖之湖畔延續。作為環青賽最經典的賽段,環青海湖區域的生態持續向好。中國最大內陸咸水湖青海湖,正以“山水林田湖草沙”一體化保護譜寫濕地類型國家公園建設新篇章。

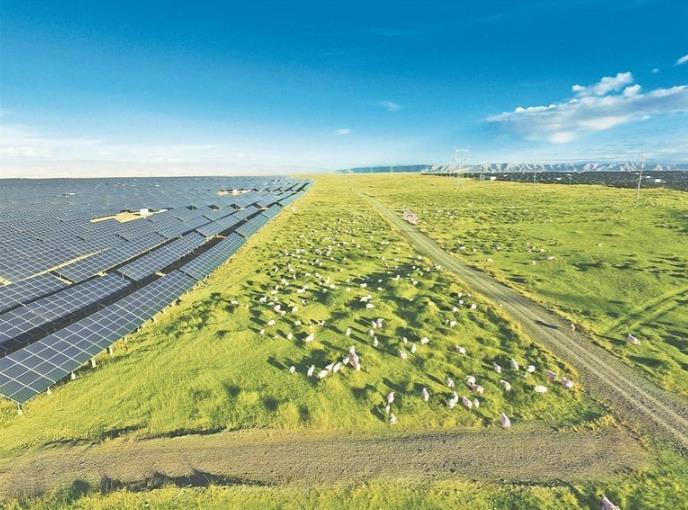

如今環青賽已成為推動青海高質量發展的“動力引擎”。青海正聚力打造世界鹽湖產業基地、國家清潔能源產業高地、國際生態旅游目的地、綠色有機農畜產品輸出地和算電協同發展示范區,鹽湖資源托舉起國家糧食安全與新能源轉型的雙重戰略,新能源裝機和發電量占比在全國遙遙領先。賽事沿途的七彩互助北龍山、金色門源百里花海、祁連山下好牧場、和美共和龍羊峽等,目之所及滿是綠水青山,心之所感盡顯發展活力。

展示高原人文與發展之窗

青海是多民族共同生活的家園。環青賽,成為促進人文交流的“友誼橋梁”,展示高原鄉村振興的重要窗口。

20歲的郭寬章來自西寧市湟中區魯沙爾鎮,他從小跟著父親郭增壽學習高蹺技藝。本次環青賽第二賽段車隊出發前,他和同伴們踩著2.5米的高蹺,為車手和賽段旁的觀眾表演“空中舞蹈”。

“不點花燈月不圓,不耍社火難過年。”在河湟谷地,社火是每年春節必不可少的民俗展演活動,高蹺更是其中的“重頭戲”。魯沙爾高蹺被列為青海省非遺名錄,最顯著的特點是“高、懸、巧、奇”。

“練習高蹺讓我對勇敢和力量有了新的認知,車手們為夢想而戰的信念令人動容。”郭寬章說。

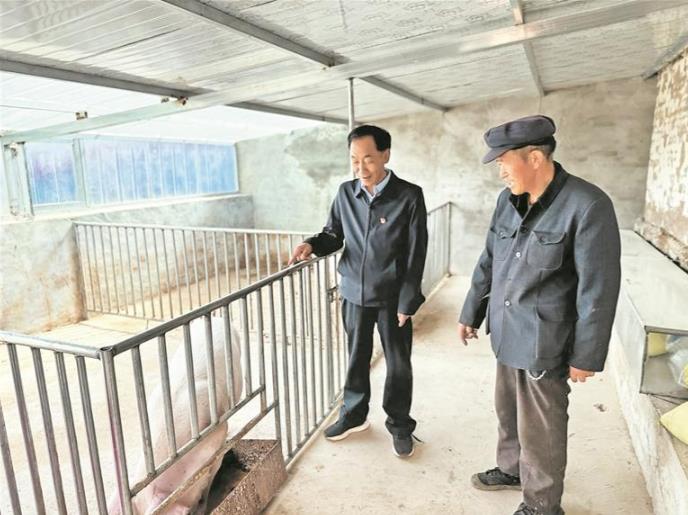

環青賽一路走來,見證青海各地因地制宜,發展特色產業的圖景。

位于青海省海南藏族自治州共和縣石乃亥鎮的東格爾,藏語意為白海螺。從云端俯瞰,青海湖湖岸線宛如大地白描,觀魚臺似靜臥弧灣的白海螺,聆聽著湖水濤聲與湟魚淺吟。這個湖灣是湟魚的棲息地,每年夏季,成千上萬的湟魚在這里狂歡。

東格爾觀魚臺觀景點由石乃亥鎮尕日拉、切吉、鐵卜加等6個村子集體經濟運營管理。2024年7月,6村成立黨建聯盟,成立文化旅游股份有限公司,在觀景點對面搭建450平方米的帳篷美食城,打造幾十家商鋪,銷售牦牛肉干、酸奶、枸杞等特色農畜產品,80%的本地牧民轉型經營商鋪,并帶動和吸納本地群眾就業。

滾滾車輪見證青海發展,蓬勃脈動激蕩青藏高原。

海北藏族自治州海晏縣一直是環青賽的重要賽段,也是本屆賽事收官地。海晏縣西海鎮位于金銀灘草原腹地,有“中國原子城”美譽。該縣文體旅游廣電局局長謝曉玲說,環青賽促進了當地自行車騎行產業的崛起和蓬勃發展。目前該縣共有自行車俱樂部16家,擁有自行車1.2萬輛。

“騎行海晏,不僅是一段暢快淋漓的騎行體驗,更是一次與自然、與歷史的深度對話。”海晏縣委書記斗拉說,真正穿梭在這座紅色小鎮,仿佛能觸摸到歷史的脈搏,能切身感受到我國研制第一顆原子彈和氫彈時波瀾壯闊的歲月,先輩們為了國家的繁榮富強,隱姓埋名、艱苦奮斗的身影仿佛就在眼前。

20世紀30年代,王洛賓在金銀灘草原創作了不朽之作《在那遙遠的地方》,這首歌曲讓西部民歌走向世界。

如今,伴著滾滾車輪,遙遠的青海不再遙遠,綠色騎行繪就高原發展新畫卷。

(來源:新華社)

})

})

})

})