青海新聞網·江源新聞客戶端訊 地質災害避險搬遷,是保障人民群眾生命財產安全、滿足人民群眾對美好生活向往的重要舉措,可以進一步提高群眾的安全感和幸福感。

六月的海東市民和回族土族自治縣,群山披綠,湟水歡歌。6月6日,在巴州鎮羊羔灘村的避險搬遷集中安置點,49歲的王俊成正坐在新家院子里,給兒子講著“從前住在山上擔驚受怕”的故事。

這個曾經因地質災害多次轉移的小山村,如今已蛻變成青山環抱的美麗家園,而這只是民和縣地質災害避險搬遷工程的一個生動縮影。

打掃新居。

搬離“憂心地”,告別滑坡上的日夜驚魂

“以前住在黃池村,每到下雨天就不敢睡覺。”王俊成指著遠處的山頭回憶。他家的老房子位于半山腰,極易發生山體滑坡,生命財產安全隨時面臨著威脅。這樣的情形,曾是民和縣22個鄉鎮地質災害隱患點群眾的共同噩夢。

數據顯示,民和縣地質災害隱患點多達156處,威脅著2300多戶群眾的生命財產安全。“搬得出”成為最緊迫的民生工程。2024年,巴州鎮羊羔灘村安置點上44戶206名搬遷群眾全部入住。王俊成的80平方米新居里,客廳墻上醒目的“黨恩似海”的書法作品,是所有搬遷群眾的心聲。

“現在下雨能睡安穩覺,孩子上學步行5分鐘,門口就有公交車站。”王俊成摩挲著新房的玻璃窗,眼里泛著光。

在滿坪鎮吳家河新村,58歲的馬如林正忙著給小賣部補貨。半年前,他從海拔2600米的陳家村搬到這里,如今孫子在縣城上學,兒子兒媳外出打工,開業一個月的小店月收入超800元。

“最難忘的是搬家那天,鎮干部幫我們抬家具,鄰居們送來米面油,就像一家人。”馬如林端來剛烤好的饃饃,空氣中彌漫著溫暖人心的煙火氣。

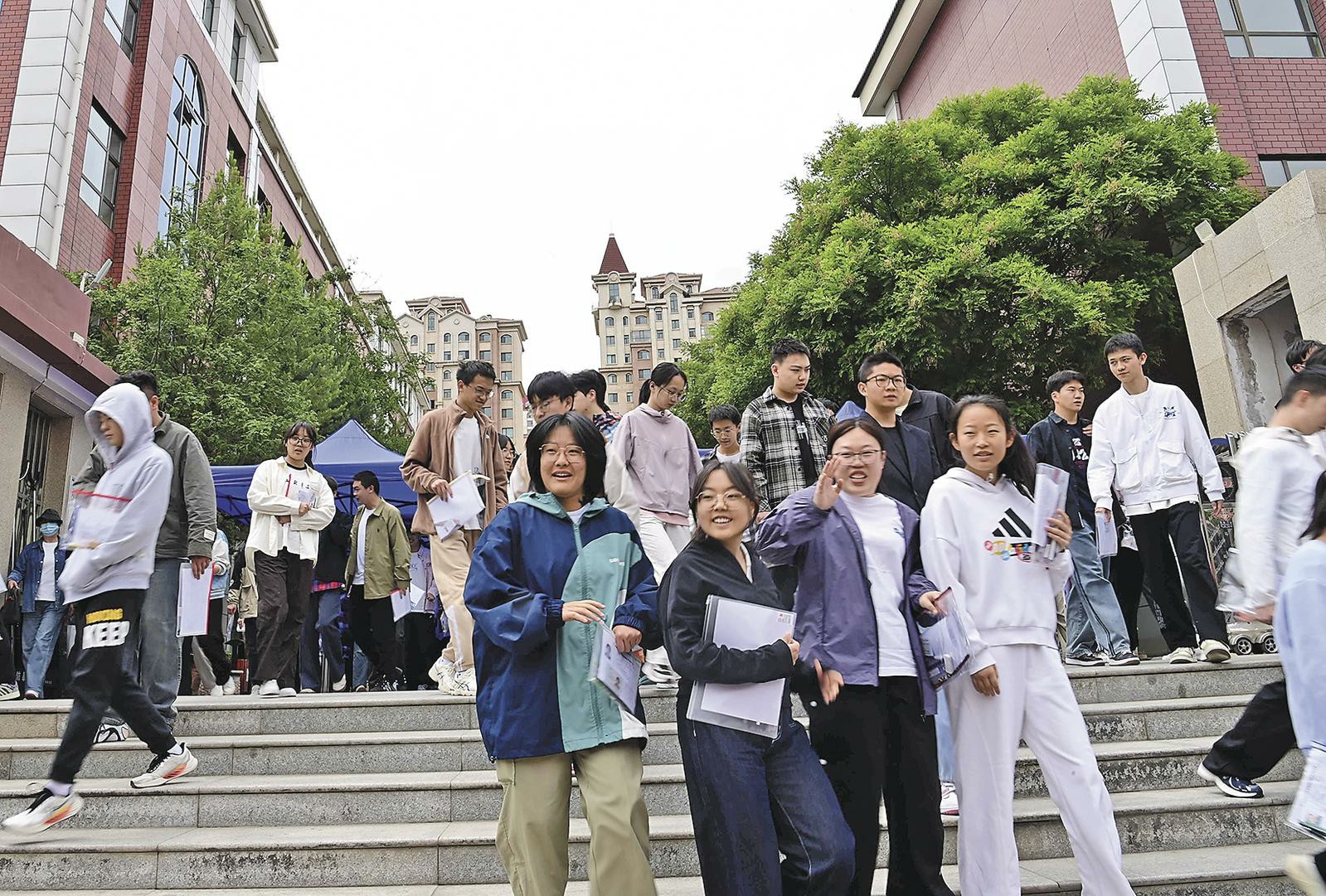

監督小組成員參與監督。記者 陳俊 通訊員 馬芳 攝

安居“幸福里”,共建共享的民生溫度

當日,在古鄯鎮夏家河村安置點施工現場,戴著“群眾監督員”紅袖章的夏志朋正在檢查鋼筋綁扎質量。作為徐家莊村的黨員群眾,他每天都會帶著卷尺來“找茬”:“門窗必須用雙層中空玻璃,鋼筋間距不能超過20厘米,這是我們自己的家,馬虎不得。”

民和縣創新推行的“群眾監督小組”機制,讓搬遷群眾成為工程質量的“把關人”。每個安置點都由黨員、村民代表、鄉賢組成監督小組,從地基澆筑到墻體粉刷全程參與。“上周我們發現排水管道坡度不夠,當天就督促整改了。”夏志朋翻開手機里當時的視頻,歷歷在目,而這樣的整改意見監督小組已反饋整改32條。

在滿坪鎮集場村安置點,42歲的瓦工李建軍一邊砌墻一邊說:“我既是施工者,也是未來的住戶。每天看著房子一點點蓋起來,比在外面打工更有盼頭。”

像他這樣參與安置點建設的搬遷群眾有30多人,每天能掙260元,既掙了工錢又學了技術。

樂業“新家園”,產業鋪路的振興密碼

在巴州鎮鄉村振興產業融合發展示范園,冶文俊的兒童游樂園迎來周末客流小高峰。這位上宣村黨支部書記投資6萬元購置的秋千、滑梯等設施,每天能吸引200多名游客。

“試營業半個月,純收入已超過5000元,還帶動了3名搬遷群眾就業。”冶文俊擦著汗笑著說,產業園里的溫室大棚即將投產,下一步他打算開發“親子采摘+游樂”的農旅項目。

“搬得出、穩得住、能致富”,民和縣以“四個一”產業格局為支撐,讓搬遷群眾端穩“就業碗”。在羊羔灘安置點旁的產業園,已吸納4名搬遷群眾固定就業、10余人打零工,預計年人均增收2.8萬元。

鎮長楊學軍介紹,通過“黨支部+園區+農戶”模式,安置點群眾不僅能參與溫棚種植,也可以在產業園創業增收。

夜幕降臨,吳家河新村熱鬧了起來,馬如林和鄰居們在小賣部前納涼拉家常,身后的太陽能路燈將路面照得透亮。而在幾公里之外的古鄯鎮夏家河安置點上,挖掘機運轉,工人們加班加點趕工期,只為讓76戶安置的群眾早日入住。

從“憂居”到“安居”,從“謀生”到“樂生”,民和縣956戶搬遷群眾的命運轉折,折射出新時代鄉村振興的生動實踐。當最后一戶群眾搬進新居,這片曾被地質災害籠罩的土地,終將成為百姓安居樂業的幸福家園。而那些掛在群眾臉上的笑容,正是對“以人民為中心”發展思想最溫暖的詮釋。

(來源:青海日報)

})

})

})

})