青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 在青海,每一處被傾心守護(hù)的古村落,都是一座活態(tài)的博物館。保安古城,正是這樣一處承載著厚重歷史的地方。

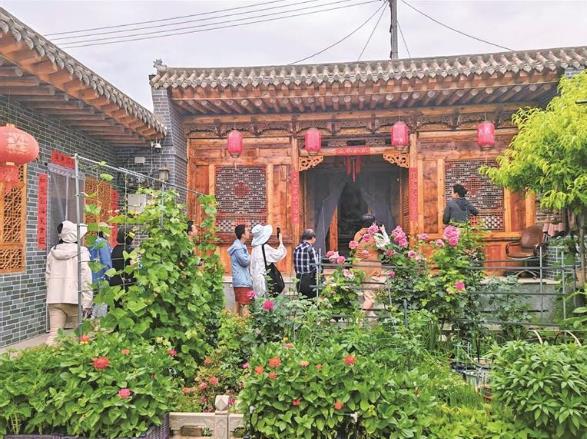

7月25日,踏入位于青海省黃南藏族自治州同仁市保安鎮(zhèn)的保安古城,濃郁的歷史氣息撲面而來。巷道間,規(guī)整的房屋、精湛的木雕、殘存的古城邊墻與懸掛在古建筑上的“漢鼎孤煙”匾額,像是一幅緩緩展開的畫卷,靜靜訴說著古城厚重的歷史。

據(jù)史書記載,保安城為明代修筑的保安操守所,清代沿用。古城所在的湟水、隆務(wù)河流域,自古便是兵家必爭之地,自西漢宣帝年間起就有中央政府駐軍戍守。時光流轉(zhuǎn),古城內(nèi)至今仍可見明清駐軍營房的遺跡,還有保安營都司衙門、藥王廟、關(guān)帝廟、民居等古老建筑。

“保安古城是黃南州為數(shù)不多的漢族村落,分為城內(nèi)村和城外村。”陪同參觀的保安鎮(zhèn)干部李金霞介紹。其中,城內(nèi)村于2012年入選首批中國傳統(tǒng)村落,城外村也在2023年躋身第六批中國傳統(tǒng)村落名錄。

沿著巷道前行,一處掛著“同仁市歷史建筑”牌匾的古樸宅院映入眼簾。這里是村民趙源民的家,一座承載著家族近百年記憶的老宅。看到有訪客前來,趙源民熱情相迎,介紹著自家院落:“我們家祖祖輩輩扎根在古城。這老宅是傳統(tǒng)的四合院布局,土木結(jié)構(gòu)。2019年我們重新修繕時,特意保留了原有的樣式,就是希望古城里的建筑文化能更好地保存?zhèn)鞒邢氯ァ?rdquo;

歷經(jīng)滄桑的保安古城,不僅曾是雄踞西北的邊關(guān)要塞,更是多民族交融共生的重要見證。走進(jìn)城內(nèi)村精心打造的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心,展臺上陳列著各類古老馬具、實(shí)用的生活陶器、記錄著傳統(tǒng)生產(chǎn)技藝的農(nóng)具等,這些都是村民自發(fā)捐贈、帶著家族記憶的珍貴老物件。它們無聲卻有力地講述著保安古城綿延不絕的生活史,讓無形的文化及傳統(tǒng)變得可觸可感。

在介紹保安古城的保護(hù)工作時,青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳副廳長唐曉劍說:“保安古城歷史悠久、文化厚重,是研究兵屯文化的典型代表。”近年來,青海省創(chuàng)新采用“傳統(tǒng)村落單村保護(hù)+集中連片保護(hù)利用示范建設(shè)”模式,投入傳統(tǒng)村落保護(hù)專項(xiàng)資金600萬元,并整合農(nóng)牧民居住條件改善工程、和美鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目資金,對保安古城開展了系統(tǒng)性保護(hù)修繕。這些投入有效修復(fù)了傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑,完善了基礎(chǔ)設(shè)施,提升了村民的住房品質(zhì),也優(yōu)化了人居環(huán)境,讓古城在保護(hù)中煥發(fā)出新的活力。

保安古城的保護(hù)實(shí)踐并非個例。錨定“留住鄉(xiāng)親、護(hù)住鄉(xiāng)土、記住鄉(xiāng)愁”的目標(biāo),青海著力構(gòu)建具有地域特色的傳統(tǒng)村落保護(hù)利用體系。目前,全省已有183個村落入選中國傳統(tǒng)村落名錄,數(shù)量位居西北首位。青海省黃南藏族自治州、海東市循化撒拉族自治縣、玉樹藏族自治州稱多縣、果洛藏族自治州班瑪縣成功入選傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范州、縣。

通過集中連片保護(hù)利用示范等舉措,全省共94個村落獲得國家補(bǔ)助資金300萬元,專項(xiàng)用于傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)與民居修繕,有力推動了眾多傳統(tǒng)村落舊貌換新顏,在新時代的脈搏中延續(xù)著古老的生命力。

(來源:西海都市報)

})

})

})

})