青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 6月14日,由國家文物局與湖南省人民政府共同舉辦的“不盡長江滾滾來——長江與中華文明展”在長沙市博物館正式開幕。作為2025年文化和自然遺產(chǎn)日主場城市主題活動之一,展覽匯聚了全國51家文博單位的精品文物,青海省博物館館藏的宗日文化鳥紋彩陶壺與唐鎏金西方神祇人物連珠飾銀腰帶兩件珍貴文物應邀參展。

此次展覽以長江為舞臺,以文物為主角,以文明演進為主線,以民族性格為特征,講述長江之于中華文明起源、形成與發(fā)展,之于中華民族融合、演進與復興的偉大作用。青海省博物館的館藏精品文物在三湘大地展出,也讓更多觀眾了解到青海在中華文明起源與東西方文化交流中的重要地位。

此件唐代鎏金西方神祗人物連珠飾銀腰帶,通長95.0厘米,寬3.3厘米,厚0.4厘米。腰帶用銀絲編織而成,呈長條形;上飾有西方神祗人物圖案的七塊圓形牌飾,牌飾直徑6.5厘米;兩端各有一半拱形連珠紋牌飾(腰帶扣),可扣接成拱形裝飾;牌飾均為捶揲工藝制成。盛唐時期,傳統(tǒng)的連珠紋樣形式特點隨著“絲綢之路”的開放被打上了新的文明領地的審美烙印,連珠裝飾成為唐代非常盛行的裝飾藝術元素。鎏金銀腰帶以七個圓形連珠紋牌飾和兩個半拱形連珠紋牌飾組成主題裝飾風格,正是這一時期傳統(tǒng)圖案吸收外來文化藝術營養(yǎng)的結果。

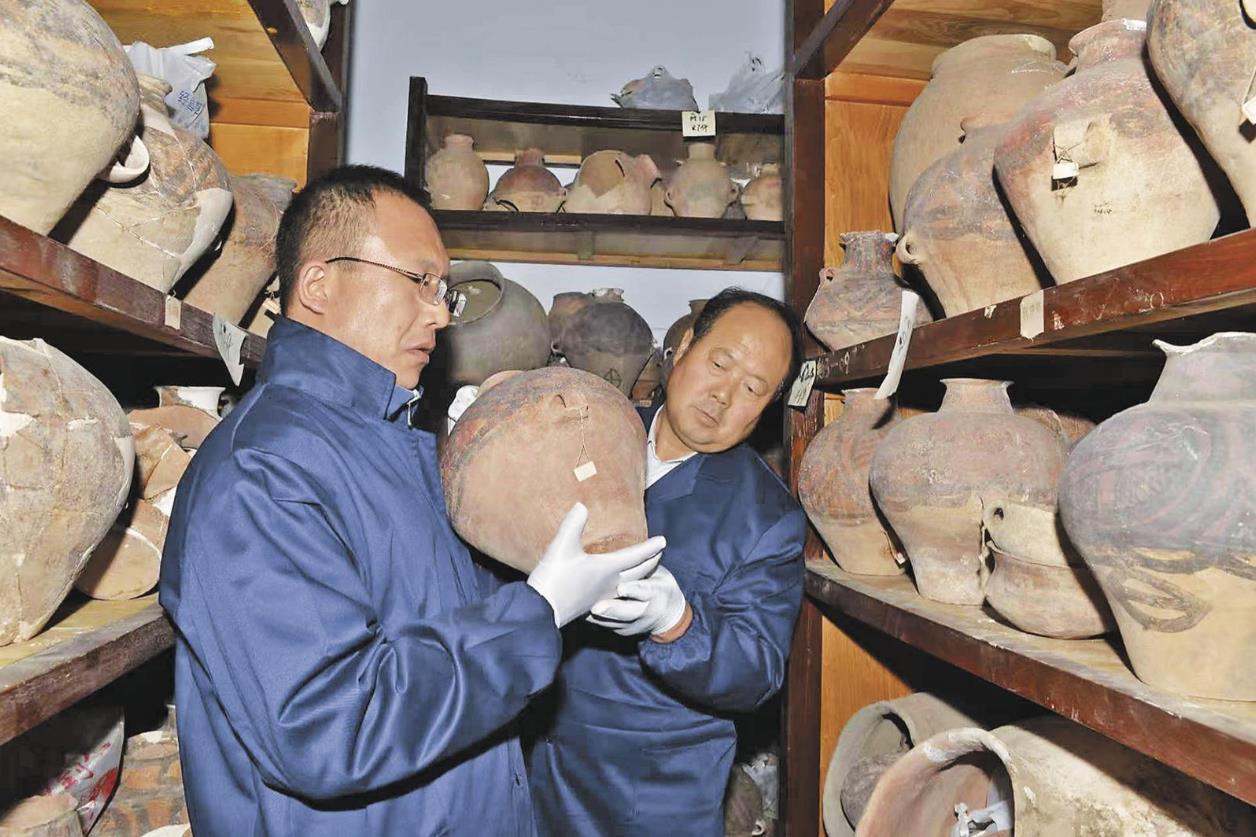

此件鳥紋彩陶壺屬于新石器時代宗日文化,青海同德縣宗日遺址出土。夾砂陶,侈口、直頸、鼓腹、平底、雙耳缺失。彩陶紋飾為紫紅彩,頸部一周繪線紋,肩部一周繪鳥(鷹)紋。紋飾簡潔抽象,手法自然嫻熟。

(來源:青海日報)

})

})

})

})