青海新聞網·江源新聞客戶端訊 透著玻璃,看著又一例肝病患者介入手術成功,楊建綱長舒一口氣,一顆懸著的心終于放下了。

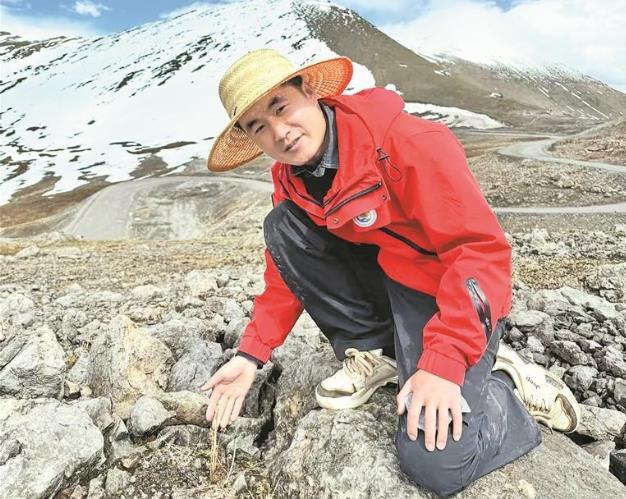

3年時間,眼前的楊建綱,膚色早被高原紫外線“照顧”得白里透紅,嘴唇略微發紫,若不是那一口略帶江蘇口音的普通話,很難聯想到他是江蘇省第五批援青醫療團隊隊長、海南藏族自治州衛健委副主任、海南州人民醫院院長。

從太湖之濱到雪域高原,跨越2000公里,時間的指針撥回到2022年7月,楊建綱以一名援青干部的身份,來到海南州人民醫院。

“看著老舊的設備,聽著同事對先進技術的渴望,我真切感受到肩上的責任有多重。”楊建綱坦言。為此,初到的楊建綱帶領團隊化身“協議工匠”,逐字逐句打磨《醫療衛生對口支援工作協議》。創新構建三方協同管理模式,親手繪制的“援青工作進度圖”,詳細標注每個月的重點任務和責任人,宛如一張精準的作戰地圖。而1500萬元對口援建專項資金成功落地,為海南州人民醫院發展注入了強勁動力。

“每家醫院都有自己的成長密碼,我們的任務就是找到它、激活它。”楊建綱帶領團隊,走遍醫院的每個科室,與200多名醫護人員深入交流,挖掘出醫院發展的需求,量身定制“一院一策”方案。

為提升骨科診療水平,楊建綱和團隊成員協調常州二院捐贈設備;為發展介入科,邀請江蘇專家開展“云端手術直播教學”,為當地醫生打開通往先進技術的大門。

開展首例膝關節鏡微創手術時,高原氣壓低導致設備參數異常,楊建綱和團隊成員連續72小時駐守手術室,最終調試成功;實施首例冠狀動脈介入手術時,面對復雜病情,楊建綱和團隊成員及時協調援青后方醫院專家進行實時溝通指導,冷靜果斷。

看病就醫是群眾最關心、最直接、最現實的民生問題之一。“組團式”幫扶,著眼點不僅在于幫助解決更多問題,還在于要給受援地留下一支能自己解決問題、帶不走的隊伍。3年間,在楊建綱和團隊成員帶領下,累計引入新技術43項,其中25項填補當地空白,完成疑難手術1369例。醫院醫療服務性收入從27.42%提升至35%,總診療人次增長近5萬;新生兒科、血透室成功創建省級重點專科,急危重癥科、創傷科也在向國家級重點專科穩步邁進。

一次義診中,一位藏族阿媽因語言不通,急得直掉眼淚。楊建綱蹲下身,用提前學習的藏語耐心詢問,結合手勢比畫,終于明確病因。臨走時,藏族阿媽硬塞給他一把牦牛肉干,不斷豎起大拇指表示感謝,這種質樸的信任讓楊建綱和團隊成員更加堅定了守護高原群眾健康的信念。

為了讓當地群眾“能看病”“看起病”“看好病”,楊建綱和團隊成員一次又一次緊急連線江蘇專家遠程協作指導,成功完成急診首例“人工肝”治療。同時,打造“黃金周一”援青專家門診,接診數量明顯增長,精湛的醫術贏得當地群眾稱贊。

援青醫生田國棟說,“人工肝”技術在海南州是首例,主要是建立體外循環之后代替肝臟功能,遏制體內肝衰竭,從而得到恢復治療,為患者的生命安全提供保障。

不僅如此,楊建綱和團隊成員積極推動“心佑工程”“光明行”等免費救治項目,篩查救治先心病、白內障、包蟲病等患者,累計減免費用超200萬元,切切實實把江蘇醫療的溫暖送到牧民群眾的心坎上。而完善的五大醫療救治中心(危重新生兒、危重孕產婦、卒中、創傷、胸痛中心)陸續授牌,不僅使得當地的農牧民群眾實現“大病不出州”的目標,還接受玉樹藏族自治州、果洛藏族自治州等地轉診患者治療。

臨近援建結束,楊建綱和團隊成員表示,援建的經歷所帶給他們的改變,遠比所付出的多得多,那些點滴之事早已成為生命中最重要的一部分,即使回到江蘇,心也一直牽掛著這里。

(來源:青海日報)

})

})

})

})