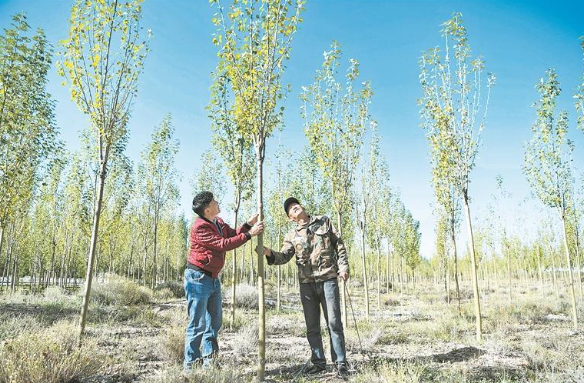

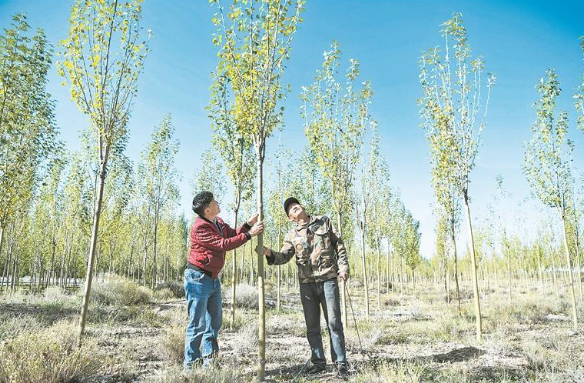

德令哈三北防護林防護現場。

在德令哈市農村養老服務中心休閑活動的老年人。

中車儲能車間工作人員數字化操作中。記者 張鵬 攝

青海新聞網·江源新聞客戶端訊 夏季,當清晨的第一縷陽光掠過尕海湖面,德令哈的塔式光熱電站已開始將太陽照射下的熱能轉化為綠色電流;當德令哈天防綠色智算萬卡項目現場塔吊林立,全省第一條“算力一條街”正在全速推進;當“姐姐,今夜我在德令哈……”的詩詞再次響起,巴音河畔的詩歌墻又迎來一批文藝青年打卡……

這座曾被海子賦予詩意的戈壁之城,在“十四五”期間完成了從“高原驛站”到“區域增長極”的精彩蛻變。據統計,“十四五”期間德令哈全市地區生產總值突破百億元大關,2024年實現產值112.85億元,持續保持全州前列,三次產業結構總體呈現“一穩二增三優”的態勢。

進入“十四五”,青海處在最好的發展機遇期,作為青海經濟發展的主陣地,德令哈也進入了“發展態勢最好、民生改善最快、構筑優勢最多、突破瓶頸最大、社情民意最順”的歷史最好時期,德令哈自我加壓切實擔負起了州府城市“穩經濟、挑大梁”的重大責任。

今天,在德令哈這片廣闊的熱土上,一場關于產業轉型、生態保護和民生改善的深刻變革正在書寫著新時代的高原傳奇。

產業躍遷:從吃礦產資源飯到綠色多極迸發轉型之路

6月26日,走進中車德令哈新能源裝備制造產業園,儲能系統車間里,各道工序的生產線快速運轉,工人們各司其職,嫻熟地操作著機械設備。

今年5月,中車青海造首臺套應用于高海拔地區的高原風電機組在中車德令哈新能源裝備制造產業園成功下線,標志著我國西部地區規模最大、產業最全的“風光儲氫”一體化產業基地建設取得階段性成果,實現了清潔能源裝備青海有、青海造、青海用。

隨著“綠色”“循環”“高質量”等字眼成為時代熱詞,習慣走傳統發展路子的德令哈已然式微,德令哈在“十四五”期間對過去、現在、未來做出了總結與思考,痛定思痛下做出決定:刀刃向內,轉變粗放型產業布局,完成“生態產業化,產業生態化”的發展躍遷。

其中,德令哈細數家底依托資源稟賦發展清潔能源產業,變身全國聞名的“光熱之都”。

在德令哈市郊,中控50兆瓦塔式光熱電站在兩萬多塊定日鏡的反射下,折射出耀眼光芒,宛如未來科技的巨型方陣。這是我國第一座、全世界第三座投入商業化運行的熔鹽儲能塔式光熱電站。更是德令哈發展清潔能源的恢宏一筆。不遠處,中廣核德令哈50兆瓦光熱發電示范項目,追光逐日、熠熠生輝……

瀚海戈壁之上烈日當頭隨即狂風大作,以此為資源,光伏、光熱、風能等清潔能源發展重點能源項目拔地而起,“源網荷儲”協同運行,“光熱之都”在世界新能源舞臺上大放異彩。

以清潔能源為線,德令哈串珠成鏈,成為當地新的發展“增長極”。德令哈已成功入選國家光伏領導者示范基地,國內首個擁有完全自主知識產權的5萬千瓦塔式、首個商業化運營的5萬千瓦槽式光熱發電項目建成并網,國內配儲最高的光熱儲多能互補項目并網,新能源裝機規模達到585萬千瓦時、年發電量100億千瓦時;清潔能源裝備制造產業集群加速成形,培育了海西華匯、明陽、興明電力等多家裝備制造骨干企業。

此外,德令哈新材料產業取得新進展,全國最大鹽湖食品級氧化鎂正式下線,填補了青海省鹽湖食品級氧化鎂的生產空白;鹽化工產業發展取得新突破,中鹽總公司成功整合發投堿業、昆侖堿業,純堿產能達290萬噸。

在傳統產業與新興產業的雙輪驅動下,德令哈的產業結構持續優化。三次產業比例由2020年的9.1∶44.0∶46.9調整為2024年的8.7∶47.1∶44.2,工業對經濟增長的貢獻率達到51.3%。

生態覺醒:在黃沙與綠洲間書寫辯證法

德令哈地處柴達木盆地,這里既是資源豐富的“聚寶盆”,也肩負著在廣闊的西部筑牢筑實生態屏障的重任。

德令哈于1988年建市,回首37年前,這里最直觀的感受就是“天上無飛鳥,地上人跡少,風吹石頭跑”,“瀚海戈壁”是對這里最真切的描述。

進入“十四五”,德令哈牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,深入推進“生態立市”戰略,以更高站位、更寬視野、更大力度謀劃推進生態環境保護,創新完善生態文明制度體系,制定出臺相應規章制度和政策舉措,全面建立河湖長制、林草長制工作體系,初步搭建起了生態文明建設的“四梁八柱”,以高水平生態支撐高質量發展。

時至今日,讓人意想不到的是,德令哈過去這座“飛鳥不站”的城市,在“生態立市”的戰略發展下,早已實現了園在城中,城園相融的發展新境遇。

夏季,德令哈市民王秀萍最喜愛在晚飯后漫步巴音河畔,她說:“小時候德令哈風沙很大,看不到多少綠植,更看不到什么動物,這幾年,行走在巴音河畔不僅花紅柳綠,還有前來嬉戲的水鳥,城市頓時有了生機。”

巴音河的蛻變則是德令哈生態治理的典范。通過實施“河道整治+生態修復+景觀打造”的綜合治理工程,河道兩岸不僅建起了生態廊道,水質優于Ⅲ類標準,并入選青海省首批幸福河湖名單。

更令人驚喜的是,良好的生態環境帶來了顯著的經濟效益,沿岸商業用地價值倍增。“生態+”的發展模式正在釋放出巨大的紅利。夜幕之下,德令哈發展起了夜間經濟,開展巴音河美食季、青島啤酒節、紅光村美食嘉年華等活動,“現代詩城·浪漫之都”城市文化品牌內涵也進一步拓展。

德令哈生態環境局局長唐明說:“‘十四五’期間,德令哈堅持生態環境保護優先,加強生態系統修復治理,持續推進祁連山國家公園(德令哈片區)建設和藍天碧水凈土保衛戰,實現能耗總量和單位GDP能耗雙下降,國家級綠色工廠實現零的突破,累計創建2個省級生態村,2023年綠色發展體系指數位列全州第一。”

在綠色發展理念的引領下,德令哈交出了一份亮眼的生態成績單:累計治理沙化草原8620公頃、退化草原改良9000公頃,退化草地補播1.5萬公頃,規模化防沙治沙300公頃,空氣環境質量優良率達到98.5%,重要水功能區水質達標率100%,全域推進“無廢城市”建設,生活垃圾無害化處理率達到100%。真正實現了“綠水青山”向“金山銀山”的轉化。

民生溫度:用“州府標準”重塑幸福坐標

6月26日9時,78歲的河西街道甘南村村民賀秀蘭拿著扇子趕往德令哈市農村養老服務中心,準備和老姐妹排練新編的扇子舞。賀奶奶說:“自從咱們服務中心正式投運以來,這就成了我們老伙伴的第二個家,不僅能娛樂還有老年食堂和保健室,工作人員對我們特別好。”

2023年11月,為全面貫徹落實黨中央、國務院積極應對人口老齡化戰略,鞏固脫貧攻堅成果和深入推進鄉村振興,切實履行好政府兜底線保基本職責。德令哈市委市政府統籌浙江省和杭州市對口支援資金,在河西街道甘南村完成了“德令哈市農村養老服務中心”建設項目。進一步完善了德令哈市基本養老服務體系,補齊了農村養老基礎設施短板,持續提升了農村老年群體獲得感和幸福感,在增進民生福祉和全力推動全市養老服務高質量發展中發揮出積極的促進作用。

在教育領域,德令哈不斷創新“文化+”模式,在傳承紅色農墾精神、融入現代詩城、青少年文化教育等方面做出積極貢獻。“德令哈教育更加均衡,全面啟動‘初中教育質量趕超工程’‘高中教育質量突破工程’,榮獲義務教育教學改革實驗區等榮譽稱號。”德令哈市教育局局長張曉春說。

在醫療改革方面同樣成效顯著。醫療更加惠民,積極推進緊密型城市醫療集團國家級試點建設,7個鄉鎮(街道)衛生院和社區衛生服務中心中蒙醫館建設覆蓋率達100%。“德令哈醫療兜底更加牢靠,全市醫養體系基本搭建完成,城鄉居民養老保險參保率達96%以上,以濃濃的民生溫度保障民族團結進步之花常開長盛。”德令哈市衛生健康委員會主任烏仁娜說。

一項項溫暖之舉,是德令哈持續加大民生投入的成果。五年來,全市民生支出占比始終保持在75%以上,居民收入水平持續增長,城鄉區域差距逐步縮小,農村常住居民、脫貧戶、易地搬遷戶人均可支配收入圓滿完成“三個高于”目標任務。就業更加充分,累計城鎮新增就業14095人,城鎮登記失業率控制在3.5%以內。

站在“十四五”規劃收官的新起點回望,德令哈用五年時間完成了一場華麗蛻變:經濟總量突破百億大關,產業結構實現質的飛躍,生態環境持續改善,民生福祉顯著提升。這座曾經以“荒涼”著稱的戈壁之城,如今正以“綠色、創新、開放”的新形象屹立在青藏高原。

面向未來,這座充滿活力的高原新城,必將在新時代的征程上書寫更加輝煌的篇章。

(來源:青海日報)

})

})

})

})